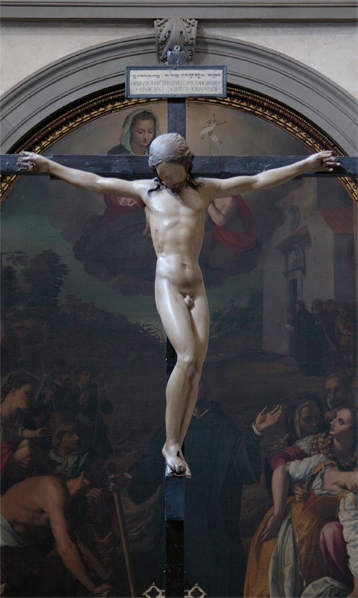

Il crocifisso perduto di Michelangelo Buonarroti. L’unico che abbia mai fatto (anche se c’è querelle sull’attribuzione, invero difficile, di un altro, molto piccolo). Di questa opera giovanile di Michelangelo ne parlava il Vasari, spiegando che l’artista l’aveva realizzato per il convento del Santo Spirito come segno di gratitudine per l’ospitalità ricevuta dagli agostiniani. Un indizio certo della sua esistenza, ma di questa opera non si sa più nulla fino a qualche decennio fa, quando finalmente viene “ritrovato” e ora fa bella mostra di sé ai Musei Capitolini (anche se collocato in una posizione sacrificata). Albino Todeschini, studente dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, ha dedicato la sua tesi di laurea (che spera di pubblicare) a quest’opera. Ed è lui a guidarci nei meandri di questa storia che è una sorta di giallo e, insieme, uno sguardo “altro” alla passione di nostro Signore.

Il crocifisso perduto di Michelangelo Buonarroti. L’unico che abbia mai fatto (anche se c’è querelle sull’attribuzione, invero difficile, di un altro, molto piccolo). Di questa opera giovanile di Michelangelo ne parlava il Vasari, spiegando che l’artista l’aveva realizzato per il convento del Santo Spirito come segno di gratitudine per l’ospitalità ricevuta dagli agostiniani. Un indizio certo della sua esistenza, ma di questa opera non si sa più nulla fino a qualche decennio fa, quando finalmente viene “ritrovato” e ora fa bella mostra di sé ai Musei Capitolini (anche se collocato in una posizione sacrificata). Albino Todeschini, studente dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, ha dedicato la sua tesi di laurea (che spera di pubblicare) a quest’opera. Ed è lui a guidarci nei meandri di questa storia che è una sorta di giallo e, insieme, uno sguardo “altro” alla passione di nostro Signore.

Il crocifisso risale al 1492-93. Firenze allora, sotto la guida di Lorenzo il Magnifico, era diventata il centro propulsivo dell’Umanesimo. Le sue strade brulicavano di artisti e pensatori. Tra questi il giovane Michelangelo, che inizia a frequentare quel crogiolo di artisti che si raduna presso il Giardino di San Marco e a imparare l’arte. È qui che produce i suoi primi capolavori, la Madonna della Scala e la Battaglia dei Centauri. Ma Firenze è anche un luogo di intrighi, conflitti, sommosse: alla morte di Lorenzo, Savonarola diventa il reggente della città, portato al potere da un rivolta a sfondo religioso che impone sulla città una sorta di saharia cristiana. Michelangelo cerca un rifugio e lo trova nel Convento del Santo Spirito. Qui trascorre più di un anno, ospite dei padri agostiniani. Qui, come obbligo per tutti gli ospiti, è chiamato a condividere i momenti di preghiera dei religiosi e a condividerne la vita. Il convento del Santo Spirito in quel periodo è un centro di irradiazione della spiritualità agostiniana in Italia, ma anche una fucina dell’Umanesimo: lo hanno frequentato, tra i tanti, Petrarca e Boccaccio; e qui è stato preservato il Decamerone dopo che l’opera era stata messa all’Indice. Un luogo, quindi, in cui un artista come Michelangelo può continuare a respirare l’aria che gli è più consona. Dopo un anno la sorte lo porta altrove, ma per dimostrare la sua riconoscenza ai religiosi produce un crocifisso in legno che viene collocato nella chiesa, sospeso sopra il Coro, sempre ligneo, che si trovava al centro dell’edificio a croce latina, come dimostra una cartografia dell’epoca – opera di un anonimo – che raffigura l’interno dell’edificio. Allora, spiega padre Giuseppe Pagano – che ha aiutato Todeschini nella ricerca dei riferimenti agostiniani -, i crocifissi lignei erano molto richiesti: non solo per le chiese, ma anche per onorare le tante processioni. Il legno, per la sua leggerezza, si adattava molto bene a questa funzione, ma sia l’uso, sia la fragilità del materiale che lo esponeva a deterioramento, ne richiedevano in quantità. Inoltre il legno è materia viva, a differenza del marmo, altro elemento che ben adattava la materia al soggetto da raffigurare. Il nostro, di crocifisso, è di tiglio, legno al tempo considerato sacro (è ancora così nei Paesi dell’Europa dell’Est).

Con il Concilio di Trento la chiesa del Santo Spirito subisce, come altri edifici di culto, cambiamenti architettonici notevoli. Il Caccini viene chiamato a realizzare l’altare che viene collocato al centro dell’edificio per offrire direttamente Gesù allo sguardo dei fedeli, secondo i dettami della Riforma. Il Coro che occupava il centro della chiesa viene smantellato. Nella chiesa viene messo un nuovo crocifisso, quello che si vede attualmente e che tanti studiosi datano alla metà del ’500. Del crocifisso di Michelangelo si perdono le tracce, anche se nel tempo rimane al centro di ipotesi e interrogativi. Negli anni ’60 la studiosa Margrit Lisner è chiamata a fare una sorta di censimento dei crocifissi toscani e nell’ambito della sua ricerca, nel ’62, si presenta al Santo Spirito. Gli fanno vedere la chiesa, in particolare il crocifisso ivi esposto, che alcuni ritenevano fosse quello di Buonarroti. Ma la sorpresa arriva quando la studiosa varca le porte del Convento: qui, nel corridoio che porta al Capitolo – luogo di certa importanza in un convento, a dimostrazione che l’opera godeva di molta considerazione tra i padri – vede un crocifisso che ruba subito la sua attenzione. Non dice niente a nessuno, ma poi, dopo aver sollecitato le Belle Arti, lo fa portare al Gabinetto del restauro di Firenze per una verifica più attenta. E l’impressione iniziale in lei diventa certezza: è il crocifisso di Michelangelo. L’attribuzione della Lisner negli anni ha subito dure contestazioni, in particolare per l’assenza di quella forza della muscolatura propria delle opere di Michelangelo. Ma oggi le opposizioni sono sempre più flebili ed è quasi unanimemente accettata. Dopo il breve periodo di studio presso il Gabinetto del restauro, il crocifisso è stato esposto per circa trent’anni al Museo Buonarroti di Firenze per poi tornare nella chiesa del Santo Spirito, nel 2000, presso la Cappella Barbadori situata nella sacrestia.

Tanti gli elementi che hanno fatto pensare al Buonarroti, ma quello più importante è la torsione del busto rispetto alle gambe, un elemento assente prima dell’Umanesimo, e una torsione particolare e accurata in tutti i suoi dettagli. Poi la cura della muscolatura: se vero che questo crocifisso non presenta la forza possente dei fasci muscolari delle opere michelangiolesche, è però perfetta in tutti i suoi particolari, come solo un grande artista e un esperto conoscitore dell’anatomia umana può produrre. E Michelangelo l’anatomia la padroneggia in maniera unica; tra l’altro è assodato che al Santo Spirito gli era stato dato il permesso di studiare i cadaveri che provenivano dal Lazzaretto associato alla chiesa. Ed è addirittura possibile, ipotizza Todeschini, immaginare la persona usata come modello per realizzare l’opera: un giovane nobile della famiglia Corsini, morto proprio in quel luogo di assistenza durante la permanenza dell’artista. Un’ipotesi che si basa su un particolare: il crocifisso perduto, studiato da alcuni esperti di anatomia, ha dato un risultato sorprendente: oltre alla perfezione anatomica, presenta un muscolo del piede che, sviluppato in età giovanile, va a contrarsi con l’età. Ma al di là dell’identificazione del modello nel giovane Corsini, questo particolare è un ulteriore indizio della maestria dell’artista che ha realizzato l’opera.

Altro particolare non secondario: spesso la parte posteriore dei crocifissi, quella poggiata sulla croce, risulta meno lavorata dal momento che è meno esposta allo sguardo. Questo invece è curato attentamente in tutte le parti, anche nei tasselli lignei inseriti per “concludere” l’opera. Un altro elemento che ha fatto immaginare la mano di un grande artista è la sproporzione della testa, troppo grande rispetto al corpo. Un “trucco”: l’opera doveva essere collocata a quattro metri da terra e vista da sotto; l’apparente sproporzione, quindi, diventava proporzione in prospettiva, oltre ad aiutare lo sguardo a scorrere sulla figura per fissarsi sul viso di Gesù. Un accorgimento identico a quello immaginato da Michelangelo per il David, la cui grande testa risulta anch’essa proporzionata da chi guarda dabbasso la monumentale scultura.

Infine, sia i peli del petto che i capelli, oltre che i rivoli di sangue in corrispondenza delle ferite, sono dipinti in maniera stupenda, cosa che fa pensare, oltre che alla mano di un grande scultore, a quella di un grande pittore. Caratteristiche che il Buonarroti assommava in maniera unica. Probabile che tale maestria pittorica potesse essere stata impiegata anche sul perizoma, ma purtroppo è andato perduto.

Ma al di là dei dettagli, chi vuole può approfondire da sé, la caratteristica singolare di questo crocifisso di Michelangelo, spiega Todeschini, è la serenità. I crocifissi, prima e dopo il ’400, cercano di far partecipe il fedele del dramma che si consuma sulla croce, della sofferenza di Gesù. Prima del ’400, quando lo studio anatomico è ancora in nuce, con rappresentazioni meno realistiche; dopo, con l’Umanesimo, con la raffigurazione della sofferenza delle carni di Gesù: il dolore della passione percorre le membra di Gesù, ne contrae i muscoli, ne trasfigura il viso. Qui è tutt’altro, accenna Todeschini. Nel crocifisso di Michelangelo non vince la sofferenza, ma la serenità. Non che la sofferenza sia censurata: la rivelano, eccome, la contrazione delle mani e dei piedi trapassati dai chiodi (peraltro, anche qui, l’anatomia perfetta rispecchia la contrazione dei nervi causata dalle perforazioni). Ma non vince la sofferenza: vince, invece, in maniera stupenda, la bellezza. Tanto che un capitolo della tesi del Todeschini è titolato così: Il crocifisso “umile”, ma “bello”. Già bello. Che un crocifisso rispecchi l’umiltà di Gesù è tratto comune: mai come sulla croce rifulge l’umiltà di Colui che «si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce», come recita il salmo. Ma quella bellezza è altra cosa: nonostante la sofferenza, nella sofferenza, Gesù è bello sulla croce. Ed è questo forse il cuore dello studio di Todeschini: ovvero che Michelangelo, proprio grazie alla sua lunga permanenza presso il convento del Santo Spirito e alla condivisione della vita dei padri, avesse appreso da questi quella “bellezza della croce” che s’incontra negli scritti di sant’Agostino. Come in questo brano: «Bello dunque in Cielo, bello in terra; bello nel ventre di Maria, bello preso in braccio dai genitori; bello nei miracoli, bello anche nella flagellazione; bello quando invitava a seguirlo nella vita, bello quando non ha disdegnato la morte; bello quando è spirato, e bello quando è risorto; bello sulla croce, bello nel sepolcro, bello in cielo [Enarrationes in psalmos 44, 3]».

Ed è possibile che oltre ai testi antichi, Michelangelo potesse aver attinto ad altre fonti della spiritualità agostiniana. Ad esempio quella del grande predicatore Fidati da Cascia (1285? –1348) che ha frequentato il Convento di Santo Spirito. Del quale padre Giuseppe ci legge ad alta voce un brano di un’opera: «Mirabile ad udirsi, impossibile a dirsi e incomprensibile a pensarsi che quell’unico uomo allo stesso tempo e per una volta sola fosse beato ed infelice insieme, triste e gioioso, amante e sofferente, e per ciò che soffriva amava e gli derivava l’amore da ciò che soffriva. Amava morire sofferente e amando moriva e moriva esultando. Inclinava il capo, rivelando un grande mistero riguardo le cose passate e future. Teneva alta la testa e dovette inclinarla e mostrava sublime la mente e lì fu umiliato… Chi china il capo vede ciò che gli sta sotto gli occhi. E Cristo reclinò il capo verso la terra da cui anch’Egli corporalmente proveniva (De gestis Domini Salvatoris)».

I neretti sono ovviamente nostri. Uno sguardo diverso alla croce, si diceva, e alquanto singolare per un’opera che rappresenta un crocifisso. Todeschini è attento nell’accostamento ad Agostino. Non è assertivo: la sua vuole restare una chiave interpretativa fondata su indizi certi. E sulla bellezza senza eguali di un crocifisso perduto e ritrovato. Ma soprattutto, tiene a sottolineare, nuovamente affidato allo sguardo e alle preghiere dei fedeli, come nelle intenzioni dell’artista.

(Da Piccolenote.it)